揭秘努尔哈赤融合八旗军政与科举文治的双轨制度创新,推动后金政治体制革命性转型。

1621年,努尔哈赤攻占整个辽东地区,统治数十万汉人。这一重大军事胜利不仅标志着后金政权从山林部落向区域性政权的历史性跃升,更倒逼其治理体系必须实现系统性重构——经济亟待恢复,社会亟需整合,统治合法性亟待建构。在此背景下,努尔哈赤果断迁都辽阳,并推出被后世学者称为“辽阳新政”的一揽子改革举措。值得强调的是,这并非简单的制度移植,而是一场在高压征服与多元族群现实夹缝中展开的、极具现实主义色彩的制度实验:它既试图借明朝成熟制度提升治理效能,又顽强保留女真传统以维系核心权力结构,其张力至今仍为清史研究的关键切口。

八王议政制度的确立,是“辽阳新政”最具政治远见也最富争议性的设计。1620年,努尔哈赤在调解代善与莽古尔泰矛盾后,令诸王立誓宣示:“汗不得恣意横行……若欲为恶扰乱政务,其余七位和硕额真集会议处,该辱则辱之,该杀则杀之。”这一宣言看似削弱汗权,实则是以制度化共治替代血腥继承博弈的理性选择。1622年正式确立的八王议政制,使大汗成为八王推举的“首席执行官”,而非绝对君主。这种设计直指努尔哈赤两次废立太子(褚英、代善)的惨痛教训——他清醒意识到,过早固化皇权继承链条,极易诱发兄弟相残、动摇国本。今天回看,这一制度虽在皇太极时期逐步让位于君主集权,但它所体现的“以规则约束权力”的政治自觉,在17世纪东亚前近代政权中实属罕见;它不是倒退,而是对部落民主遗存的一次创造性转化,为清朝入关后“议政王大臣会议”的长期存续埋下了伏笔。

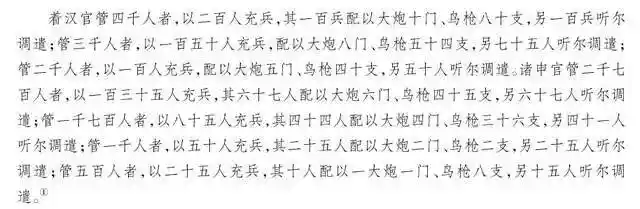

武官制度的建立,则凸显了努尔哈赤作为务实统治者的高超手腕。1621年设都堂为辽东最高军事长官,初由八旗旗长(固山额真)兼任,但仅两年后即因“权势炽热”而改由地位较低者担任,使其沦为旗主附庸——这一微妙调整,暴露了努尔哈赤在“借汉制治汉人”与“防汉官坐大威胁八旗根本”之间的精妙平衡术。尤为关键的是1622年推行的“汉军兵役制”:每20丁抽一人为兵,火器部队按“十人一炮、八枪”标准配置。这不仅是军事组织的升级,更是对明朝军屯逻辑的批判性吸收——努尔哈赤特意指出“明人滥设千长百长,而我不多不少,百人设百长一人”,彰显其对制度效能的极致追求。此时的汉军虽未独立成旗,但李永芳、佟养性等降将已获总兵实职,汉人军官开始进入权力核心层。这绝非权宜之计,而是为皇太极日后组建汉军八旗完成的关键铺垫:它证明,一个新兴政权要真正扎根辽东,必须让被统治者成为治理体系的参与者,而非仅仅被管理的对象。

礼仪制度的构建,则是“辽阳新政”中最易被忽视却最具深层意义的一环。1621年颁布朝会制度,规定日出时分逐级汇集、最终朝觐大汗,这一严苛流程直接催生了清代“凌晨入值”的官僚作息传统。1623年更增设夜间“箭长衙门点卯”,堪称中国历史上最早的制度化考勤机制。而在服色、仪仗、相见礼等细节上,努尔哈赤毫不掩饰对明朝礼制的借鉴:四爪蟒补、麒麟补、狮子补的等级序列,轿制、旗伞、鼓乐的规格差异,乃至“下级见上级不可抄手、平民见官须下马让道”的行为规范,无不指向同一个目标——用可视、可感、可操作的符号系统,迅速建立起超越血缘与部落的新等级秩序。值得注意的是,后金仪仗中加入唢呐、喇叭等辽东民间乐器,恰恰说明所谓“仿明”绝非机械复制,而是在移植中注入在地基因。礼仪,从来不只是繁文缛节;它是权力落地的毛细血管,是新政权向辽东数十万汉人宣告“此地已有新法度”的无声宣言。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!